[OSEN=김재동 객원기자] 기대고 싶은 어깨가 옆에 있다. 얼굴을 묻고 싶은 가슴이, 하염없이 바라만 보고픈 얼굴이 옆에 있다. 하지만 그 어깨엔 기댈 수 없고 그 가슴엔 안길 수 없고 그 얼굴 보고는 공자 왈 맹자 왈만 뇌까려야 한다.

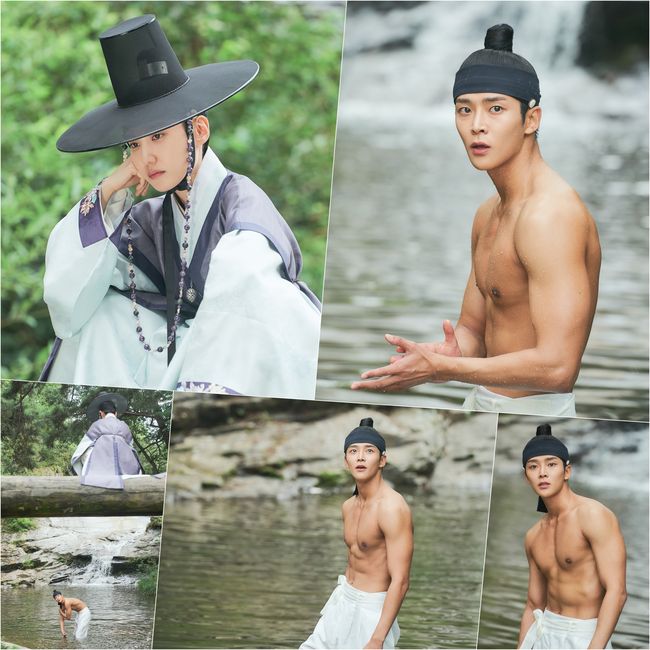

여자로 태어나 남자로 살아가야 하는 이휘(박은빈 분)는 정지운(로운 분)을 향한 가망없는 그리움을 갈무리 하기에 하루하루가 벅차다.

KBS 2TV 월화드라마 ‘연모’가 본격적인 궁중로맨스를 시작했다. 지운의 아비 정석조(배수빈 분)의 손에 비명횡사한 쌍둥이 오빠를 대신해 세자의 삶을 살고 있는 이휘는 궁녀 담이 시절 맺은 첫사랑 정지운이 시강원 사서로 등장함에 따라 하루하루가 천국이고 동시에 지옥이다.

세자로 살아왔고 세자이기 때문에 드러낼 수 없다는 현실과 나날이 짙어지는 은애하는 마음 속에서 갈피를 잃었다. 게다가 “담이가 첫사랑”이라는 지운의 고백을 면전에서 들었으니 그 기막힌 여심이야 오죽할까.

지운의 상황도 편치만은 않다. 여전히 담이를 그리워 하지만 이상하게 세자에게 눈을 뗄 수 없다. 그 반짝이는 눈동자며 버선코 같은 콧날에, 앵두같은 입술까지.. 그런데 남자 아닌가. 스스로에 대한 정체성의 혼란이 갈수록 심해진다.

그리고 문제가 터졌다. 빈민가에서 의술을 베풀던 삼개방 의원이 사강원 사서로 둔갑했다는 상소가 올라오고 말았다. 임금과 세자를 기망한 죄가 정지운의 목에 올가미를 걸었다.

지운으로서는 아비 정석조의 손에 목숨줄을 저당잡힌 삼개방의 동생 방질금(장세현 분), 방영지(이수민 분) 남매를 위해서도 시강원 사서직을 유지해야 하지만 조정에서 공론화 된 이상 가망이 없어졌다. 정석조는 지운과 삼개방의 연관성을 지우기 위해 두 남매를 자살로 위장 살해하려 들고 지운은 그런 아비를 향해 칼을 빼들며 저항해 보지만 질금 남매를 구해내진 못했다.

그리고 결국 구별감(허정민 분)을 통해 내막을 알게 된 이휘가 나서 질금 남매를 구해내니 지운으로서는 더더욱 세자에게 반할(?) 수밖에 없는 타당한 이유가 생긴 셈이다.

이루어질 수 없는 사랑에 목매는 또 한명의 남자는 자은군 이현(남윤수 분)이다. 이휘와는 친형제처럼 자란 왕실 종친이다. 어린 시절 우연히 세손이 여자임을 알게 됐고 그 이후 더욱 각별한 정을 쏟고 있다.

이현으로선 더욱 암담한 게 이휘가 여자라 하더라도 맺어질 수 없는 근친이라는 점. 결국 이휘를 향한 연정은 무덤까지 끌어안고 가야할 혼자만의 비밀인 셈이다. 게다가 앞으로 등장할 연적이 죽마고우 지운이 될테니 그 가슴앓이가 얼마나 깊어질 지 시청자로서도 안쓰러울 지경이다.

공식적(?)으로 남자 3명의 사랑 이야기다. 당연히 비극은 예정돼 있지만 아직까지는 경쾌하다. 간질간질하고 조마조마한채 각자의 마음 크기를 키워가며 눈길을 모은다.

이들의 로맨스와 상관없이 몰입을 깨는 설정도 있다. 좌의정 한기재(윤제문 분)와 종3품 사헌부 집의 정석조의 행태다. 한기재의 경우 딸이라지만 세자빈(한채아 분)을 대하는 태도나 외손주라지만 세자를 대하는 태도를 보면 아무리 권신이라도 도를 넘었다. 그나마 보는 이 없는 독대 자리에서의 겁박이니 거슬리지만 어찌어찌 넘어갈 수 있겠다.

하지만 얼굴도 가리지 않고 백주대낮에 내금위장과 싸워가며 담이로 변장한 세자를 저격하고 궁녀 이월이를 살해한 정석조는 어떤가? 급기야 관청을 습격해 나졸들을 살상하면서까지 죄수를 탈취하는가 하면 끝내 세자의 목에 칼을 겨누기까지 한다.

알아볼 이 별로 없을 수하들은 복면을 씌우고 정작 대전에 입시하는 종3품 집의께선 당당히 얼굴을 드러낸다. 배수빈의 연기야 볼만하지만 그런 설정을 했다는 것이 상당히 거슬린다.

살인사건이면 시대가 언제건 간에 대단히 중한 사안인데 종3품 집의가 당당히 얼굴을 드러내고 관청을 습격해 관인들을 살상하고 세자에게 칼을 겨눴음에도 아무런 뒤탈이 없다니.

삼개방 의원이 시강원 사서가 된 걸 따지기보다는 관청이 습격당해 관인이 살상되고 세자가 위협받은 상황이 훨씬 심각한 일 아닌가? 만사 제쳐놓고 왕이 노발대발해야 마땅한 왕권에 대한 도전 아닌가 말이다. 파당이 엄연한 조정내 상황을 보면 역모로 몰아붙여도 하등 이상할 게 없는 심각한 도발이 마치 없던 일인양 무탈하게 넘어가고 만다.

‘고증’같은 엄격한 개연성을 요구하는 게 아니다. 최소한 그럴듯하게는 끌어가 주길 바란다. 하다못해 복면이라도 씌워 정체라도 알 수 없게 하던가.

/zaitung@osen.co.kr