역사학자 심용환이 ‘원경’의 아쉬운 점을 지적했다.

12일 유튜브 채널 ‘현재사는 심용환’에는 ‘원경 몰아보기 전 필수 시청!’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 심용환은 “역사의 과정을 여성의 입장으로 현대적 관점에서 풀어낸 작품이다. 그래서 남편을 도와서 나라를 세웠지만 구조적 차별에 고통스러워 할 수밖에 없고 일부다처제 사회에서 동등한 사랑을 꿈꿨지만 이루지 못하고 공을 세우면 찌질한 남편이 다 가져갔다. 또한 남성우월사회에서 여성을 향한 공격에 큰 상처를 받게 되고 권력의 집단에 있기에 여성들 간의 갈등 속에서 내가 도와줬던 여인들의 배신 등이 나온다”고 설명했다.

이어 “맨날 고민이 되는건데 이런 작품을 퓨전 사극으로 부르는 말이 정확한가 싶다. 시대물, 현대극으로 용어를 바꿔야할 것 같다. 역사를 차용했을 뿐이지 역사적 사실과는 상관이 없다. 일화를 차용해서 만든 작품인건데 역사적 사실과 딱 맞을 필요는 없다. 역사와 안 맞기 때문에 틀렸다, 볼 필요가 없다는 아니다”고 덧붙였다.

심용환은 “다만 이방원 캐릭터가 위축되어 있고 처가의 도움을 받아 간신히 권력을 잡고 권력을 잡는 데 있어 원경의 역할이 컸고 공동정권과 같은 역할을 했고 민씨 집안 도움을 받았다고 묘사가 되어 있고 끝없는 열등감 속에서 열등감을 왕으로서 행정행위와 아내를 괴롭히는 걸로 풀어가는 구조인데 플롯 자체가 상상과 허구다. 완벽한 상상과 허구”라며 “이방원이 원경의 도움으로 왕이 된 건 아니다. 왕자의 난이라는 격동기에 상대는 이성계와 정도전이다. 이성계와 정도전이 정몽주와 고려의 수많은 귀족을 제거하는 큰 작업에서 (원경이) 부분적으로 도움을 주고 남편을 격려했던 거지 원경 때문에 왕권을 잡았다는 건 아니다. 이방원은 다섯째 아들이고 역사에 전면적으로 등장한 건 정몽주 척살이다. 정몽주를 죽여야지만 조선이 세워지는 건 맞지만 이건 우리의 생각이다. 당대를 살았던 사람으로서는 이성계와 정도전의 막역지우 정몽주를 죽인다는 건 상상도 못한다. 그걸 죽인 건 이방원이다”고 강조했다.

또한 “민씨 집안이 후원을 해준 건 맞지만 이방원의 구심점이 없다는 건 말이 안된다. 정몽주 주깅고 왕이 되고 싶어서 동생을 죽였다는데 아버지의 오른팔을 자른 거다. 원경의 동생들도 죽이는데 나중에 후환이 될까봐 그런 것이다. 권력욕이 강했던 이방원은 민씨 뿐만 아니라 세종의 장인 집안도 제거했다. 드라마는 드라마로 즐기고 이야기는 이야기로 즐기는데 역사적으로 이방원은 ‘원경’ 속 이방원과는 정반대의 인물”이라고 말했다.

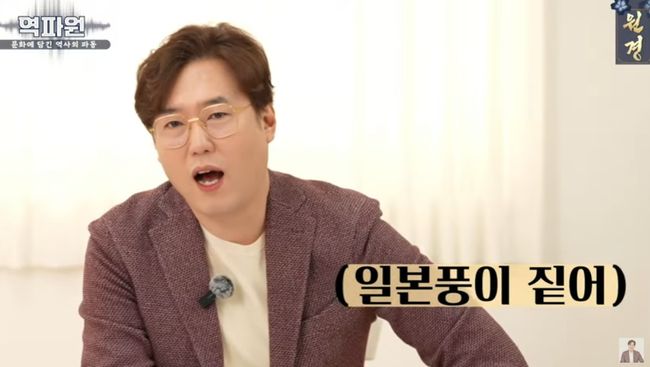

특히 심용환은 “제일 거슬렸던 건 미술장치다. 세트 미술이 굉장히 예쁘게 나오고 색감이 화려한데 일본풍이 짙다. 일본풍도 괜찮다. 하지만 새로운 도전이 결국은 일본 사극 이미지와 비슷해져 버린 게 안타깝다. 의도한 건지 하다 보니 이렇게 된 건지 모르겠다”며 “병풍 면을 나눠서 그림이나 붓글씨를 쓰지 않고 병풍 전체를 하나의 면으로 보고 그림을 그려 놓은 방식은 일본에서 볼 수 있다. 더 발전하게 되면 장벽화가 된다. 벽에다 그림을 그리는 건데 작품 속에서 사람들이 머무르는 공간에 방문 전체가 다 그림으로 그려져 있다. 장벽화는 진짜 일본 미술이다. 병풍의 단을 통합하고 벽 전체를 그림으로 그리는 문화라는 건 17세기 이후 일본 예술에서 등장한다. 의도한 건지 차용한건지 궁금하다”고 의문을 제기했다.

이어 “더 문제는 복도 장면이 많이 나오는데 거사 성공시키고 실내에서 무희들이 춤을 추고 술자리를 갖는다. 그런데 조선에는 대규모 건축물을 만든 적이 없다. 기본적으로 필요한 한옥 공간을 만들어서 행사를 하고 주연을 베풀거나 축제를 할 때는 마당에서 한다. 비가 올 것을 대비해 천막을 친다. 마당에서 무희나 악사들이 공연을 하고 지정된 자리에서 술을 마시고 음식을 누린다. ‘원경’을 보면 복도와 공간이 연출되고 복도와 공간에는 화려한 색감과 장식이 붙어 있다. 일본 사극에서 그렇게 많이 한다”고 덧붙였다.

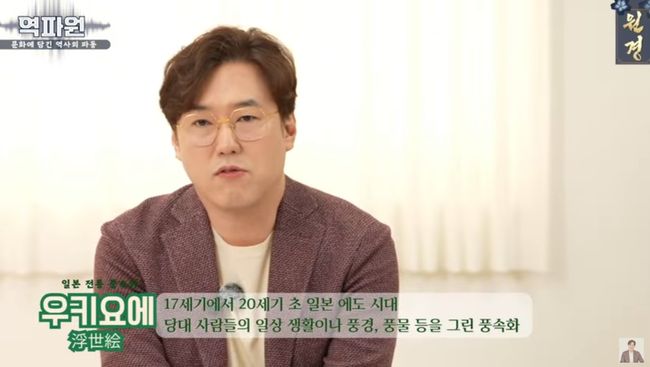

심용환은 “왜색을 따라했다는 것보다는 한국이 가진 문화 자산을 현대적 디자인 관점에서 세게 증폭시키면 자칫 일본풍이 될 수 있다. 우키요에를 시작하며 강렬한 색감으로 예술을 발전시키고 금빛 장식을 좋아한다. 우리가 고민해야 할 지점이다. 한국 콘텐츠가 계속 성장하려면 일본이나 중국을 넘어서는 한국만의 색감을 뽑아내는 노력이 필요하다고 생각한다”며 “1세대 사극 작가들은 본인들이 직접 실록을 읽었다. 그랬던 세대들은 글을 드라마로 옮겼다. 이번에 ‘원경’ 보면 이성계가 이방원을 죽이겠다며 활이 아닌 철퇴를 던진다. 실록을 읽어보면 이성계는 활이다. 그런데 여기서 아들 죽이겠다고 왜 철퇴를 던졌을까. 이성계가 함경도에서 대지를 내려다보는데 당시 함경도는 논과 밭이 경작되어 있지 않았다. 역사적 관점과 실증적 작업의 필요성을 느낀다”고 말했다.

끝으로 심용환은 “텍스트를 상상해서 영상을 만드는 단계를 넘어선 시대다. 앞선 영상들이 이미지를 형성하고 그 이미지가 새로운 한국 콘텐츠에 영향을 주는 시대로 전환됐다”고 당부했다. /elnino8919@osen.co.kr